7月11日 19:30~関東甲信越地区の研修会があり、私は「顎機能を考慮した総合歯科治療」と題しお話させて頂きます。

日先研 東京事務局にて

〒105-0014東京都港区芝1-8-25芝TKビル4F

Tel. 03-5476-2004 Fax.03-5476-2006

大門駅(地下鉄 都営浅草線・大江戸線)JR浜松町駅 徒歩7分

7月11日 19:30~関東甲信越地区の研修会があり、私は「顎機能を考慮した総合歯科治療」と題しお話させて頂きます。

日先研 東京事務局にて

〒105-0014東京都港区芝1-8-25芝TKビル4F

Tel. 03-5476-2004 Fax.03-5476-2006

大門駅(地下鉄 都営浅草線・大江戸線)JR浜松町駅 徒歩7分

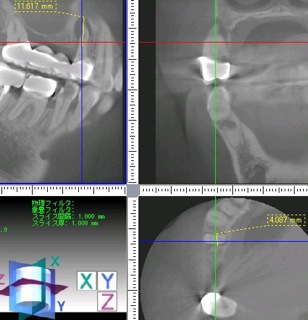

右上奥歯にブリッジが入っていた患者さんです。

2本の歯で4本分を支えるというブリッジでした。当然過負担になり、小さい方の歯は割れてしまい腫れが出ていました。

残念ながら抜歯せざるを得ません。やはりブリッジは一時的には良くても、ある時期が来ればダメになってしまいます。

抜歯後は更に条件が悪くなりますので、当然ブリッジは出来ません。

この患者さんは賢明にインプラントを選択されました。

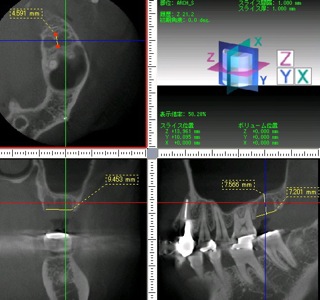

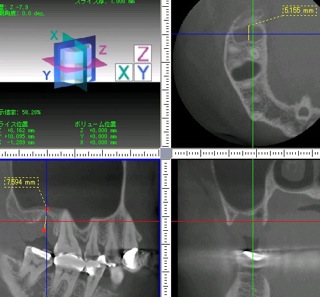

しかしCT画像を見てみると、、、右上大臼歯部は骨が1mmもありません。

当初はインプラント2本で3本分を支える計画でしたが、より安全確実な方法を採る事にしました。

まずは割れた歯を抜いた箇所にインプラントを入れ、周囲に骨が出来やすい環境にします。

その奥はソケットリフトで骨を5-6mmせり上げました。

問題の一番奥もソケットリフトで骨を8-9mmせり上げましたが、やはり初期固定に問題があり、中央のインプラントとサイナススタビライザーという手術用金具で固定しました。

しっかり固定することにより、確実にオッセオインテグレーション(骨との細胞レベルでの結合)する事でしょう。

処置時間はブリッジ除去、抜歯を含めて45分でした。画像は処置直後のものです。

もちろん切開せずに行っていますので、腫れも痛みもありませんでした。

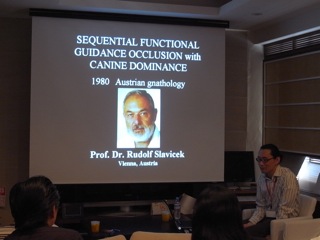

6月27、28日はベーシックコースの2回目を行いました。

セファロ、AOD分析、咬合器の取り扱い、RPバイト、フェイスボウの採り方等の実習、適応と代償、咬合平面、矯正ケースなどの講義等充実した内容だったと言えるのではないでしょうか。

2ヶ月に一度と言う事で、知識の整理の時間もそれなりにあるかと思います。

確実に習得し、経験を重ね自分の糧にして頂きたいと思います。

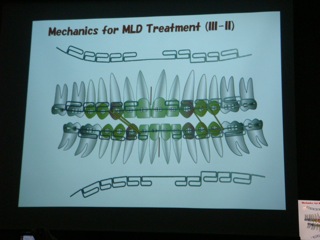

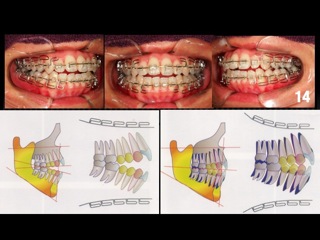

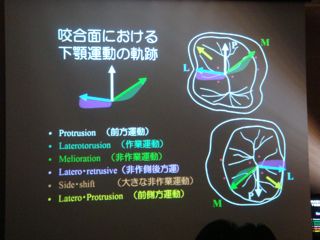

6月4日のGeepee Brothers定期勉強会では、代表の青木聡先生の下顎側方偏位(MLD:Mandibular Lateral Displacement)の成り立ちと治療例についての講義でした。

顎の左右のずれが大きい場合、従来は顎の手術や抜歯が当たり前のように行われて来ましたが、青木先生は手術などをせず矯正治療のみで見事に治されていました。

私も下顎側方偏位の矯正治療を現在進行形で行っていますが、大きなヒントを沢山頂き、少なからず自信を持って臨めるようになりました。

大変素晴しい講義と症例を見せて頂きました。聞けなかった歯科関係者は残念!

カテゴリー: かみ合わせ, 教育, 歯科医療, 矯正 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

タグ: Mandibular Lateral Displacement, 下顎側方偏位, 矯正

Twitter

|

![]()

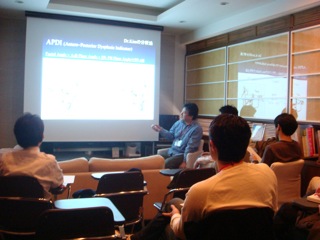

我々GP BROTHERSは毎月第1、3木曜19:30~定期勉強会をしています。

講義、症例発表、症例相談、抄読会、実習などスタイルは様々ですが、

かみあわせ、不正咬合、機能障害を軸とする総合歯科治療についての勉強会です。

興味のある方は誰でも参加可能ですので、ご連絡下さい。

画像は5月21日、高坂ひろみ先生が演者となった「臨床家のための歯科補綴学」の抄読会です。

5月17日は日本歯科先端技術研究所で資格対策委員会が行われ、お手伝いをしてきました。

日本歯科先端技術研究所とは研究、実験施設を持つ日本を代表するインプラント研究会です。

今回の委員会では、ベーシックなケースを正しい用語、言葉で伝えるためのプレゼンテーション作りについて、発表とディスカッションが行われました。

簗瀬会長を始めとする対策委員の面々、参加者共に相当な熱気で、一日が短く感じられる程でした。

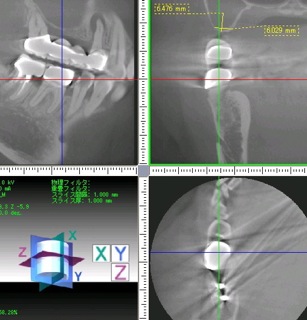

上顎にはインプラントが出来ないと言われる場合があります。

元々の骨が下顎に比べて柔らかい上、歯が無くなると鼻腔からつながる上顎洞(副鼻腔)という空洞が大きくなり、骨量を少なくしてしまうからです。

骨量が少なければ少ない程、インプラント埋入は困難になります。通常、垂直骨量で8〜10mm以下はインプラントを断念する歯科医(一般歯科医)が多いようです。

しかし上顎洞をせり上げ、本来の骨との間に新たに骨を造る事により埋入が可能です。

残りの骨量に応じ、ラテラルアプローチ(側方から骨を造る方法)、ソケットリフト(垂直方向から骨を造る方法)、またはそれらをミックスした方法があります。

骨量が少なくなればなるほど、ラテラルアプローチなどの複雑な術式を行う事になります。

当院でも2002年まではラテラルアプローチで骨造成してきましたが、何よりも術後の痛み、腫れが大きく、苦痛を伴うものでした。

しかし現在では骨量が極端に少ない場合でも、ソケットリフトで対応しています。また更に改良を重ね、通常は歯肉の切開、剥離なども行いません。

人体への侵襲は少なければ少ない程、術後の苦痛は少なく、それは内視鏡手術などを見ても明らかでしょう。

画像は上顎の一番奥の歯が両側とも割れてしまい、抜歯になってしまった方です。

CTでは骨量1~1.5mm程度といったところですが、歯肉切開、剥離、縫合なしで1本の手術時間は15分程でした。

術後は出血、痛み、腫れも無く、切開も縫合もしていませんので、糸を取るためにわざわざ来院頂く必要もありません。

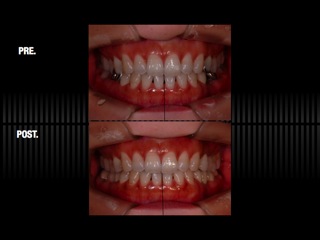

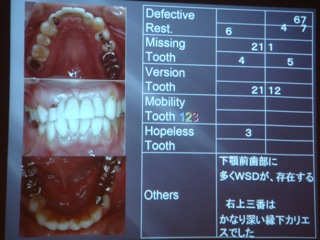

この患者さんは「かみあわせがおかしい」との訴えで当院にいらっしゃいました。

何件か歯科に行って同様の事を訴えたにも関わらず、検査もせずに何も問題が無いとの事でした。

確かに見た目には奇麗な歯並びをしているようです。

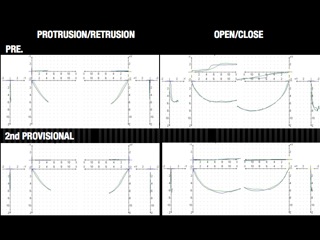

咬合検査を行うと、親知らずの不正、咬合平面の乱れがあり、CADIAX(顎機能検査)では開閉口時に顎が水平方向に左に2ミリずれる事が分かりました。

個々の歯を見ても、神経を取った後の治療や被せものに問題があり、再治療が必要な状態でした。

イメージがしにくいかもしれませんが、最終的に左右の顎関節を1ミリ前方に、そして水平方向左に1ミリずらした位置での被せものを制作しました。

治療前後です(1枚目画像)。

治療前は上下の正中が合っていますが、治療後はむしろ合っていません。これは水平方向左に1ミリずらしているためです(画像では向かって右にずれています)。この患者さんの場合、むしろ正中がずれている方が正しい顎の位置、という事になります。

治療前後のCADIAX(顎機能検査)です(2枚目画像)。

右側のOPEN/CLOSEを比べてみると、水平方向2ミリのずれが無くなっているのが分かります。

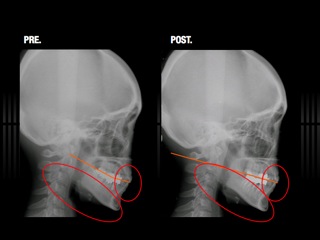

治療前後のセファロレントゲンです(3枚目画像)。

咬合平面の修正と顎の左右差が無くなった事が分かります。

見ただけでは、かみ合わせが正しいかどうかは決して分かりません!

またかみあわせ検査と言っても、施術者の主観が入ってしまうようなもの、実用に堪えない検査器機などもあり、患者側から見れば分かりにくい事この上無しです。

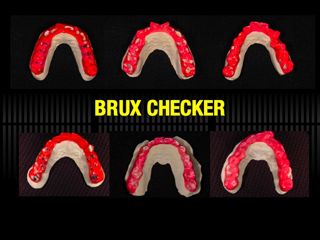

顔貌写真、口腔内写真、模型診査、セファロレントゲン、顎機能検査、ブラックスチェッカー(歯ぎしり検査)、筋の触診、詳細な問診などのデータを分析し、はじめて診査診断が出来るのです。

そして診断時に正しい顎の位置も分かっています。ですから、仮の歯の調整を重ねて様子を見るような、トライ&エラー型の診療ではありません。

ゴール(正しい顎の位置)が分かってさえいれば、あとはそこに向かって治療(被せもの、矯正、被せもの+矯正など)するだけです。

本年度のベーシックコースが始まりました。

2ヶ月に1度、土日2日間の6回コースです。

二日間を通して問題点の抽出、青木代表の基調講義、私の講義、KJ法による問題点の整理、写真撮影の相互実習、長谷川DT、多胡先生の講義などを行いました。

今後更に聞き慣れない言葉や用語が出てきます。

初めて聞いた時、何を言っているのか理解出来ず四苦八苦したものですが、幸い現在は良いテキスト、資料が揃っていますので、以前に比べ勉強はし易い環境にありますね。

一年間頑張って行きましょう!

不幸な事に前歯を失ってしまった場合、いくつかの方法が考えられます。

1)取り外し式の入れ歯を入れる

2)両隣りの歯を削ってブリッジにする

3)インプラント

もちろんその患者さんの状態、希望により適応、選択は変わってきます。

この患者さんの場合は、事故で歯を失ってしまってから数年が経ち、その間何度か外れながらも、両側の歯に接着剤で固定したプラスチックの仮の歯を使っていました。

時間が経つ事で歯の周囲の骨は痩せてしまい、明らかに陥没しているのが分かる程です(1枚目画像)。

治療にあたっては、メリット、デメリットを熟慮されインプラントを選択されました。

当日は骨を膨らませる処置とインプラント埋入を同時に行い(2枚目画像)、そのインプラントに新たな仮の歯を付けてご帰宅頂きました(3枚目画像)。

処置直後も痛み、腫れなどなくそのままお過ごし頂き、5ヶ月後にはセラミックに置き換える事が出来ました(4枚目画像)。

骨の陥没も無くなり、天然の歯と変わらない見た目にご満足頂けたようでした。

何より痛みや腫れが無かった事に驚かれたと言われました。

難しいと言われる前歯のインプラント治療でも、的確に行えば非常に安全で、かつ将来の予知性の高いものなのです。

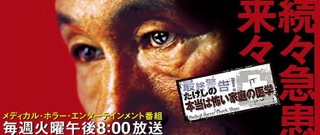

上記のテレビ番組に我がGeepee brothers 青木代表が出演し、BRUX CHECKER(はぎしり検査)、WIN JAW(コンピューター顎運動計測装置)などを使い、ゲストのかみ合わせをチェックします。

さてさて、どんな結果になったでしょうか??

放送は、テレビ朝日系列 4月21日(火)20時〜 です。

カテゴリー: お知らせ, かみ合わせ, 歯科医療 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

タグ: かみあわせ, たけし

Twitter

|

![]()

3月8日は総合歯科コースの最終回を行いました。

石橋先生の症例相談は補綴と矯正のケースでした。

正確なブラケッティングに感心しつつ、何より始めた事に真剣さを感じました。

それに続き、午前は多胡親孝先生の義歯の顎位についての講義、午後は西山令生先生の講義、

私の講義「顎位変更を行う?行わない?」、青木代表のコースを総括する講義と続きました。

コースは一区切りになりますが、一年を通して問題点の洗い出しが更に明確になった事だと思います。

もちろん続けて理論の勉強は必要ですが、今後は臨床ケースに向かい合っての勉強も進めて頂ける事と期待しています。

尚、本年度からは地方の方も参加しやすいように、土日2日間、2ヶ月に1度のコースです。

2009年4月よりスタート

Geepee Brothers Presents 2009

総合歯科治療「ベーシックコース」のお知らせ

様々な問題を抱えて来院する患者の訴えは多種多様化してきており、従来の診査法だけでは正確な診断を下せないケースが多いと云わざるを得ません。我々は、顎機能検査などのさまざまな検査によりデータ蒐集し、「顎機能を考慮した咬合診断」を下すことで問題を解決する総合的な治療を目指しています。

今回企画した一年コースでは、不正咬合に関する基礎から、診断のための資料蒐集の方法および分析法、咬合の概念、そしてそれらを総合的に診断を下すための知識を学んで頂き、臨床の現場でそのまま応用できるようにするための講義・実習を行います。

いよいよiAAID-ASIAの学会が近づいてきました。

今回はクルマー先生を始め、かみ合わせを考えながら治療を行っている歯科医師が世界中から集まり、自身の診療を発表して頂けます。

これだけの内容が日本に居ながらにして聞けるとは、非常に画期的な事です。

是非歯科医療の神髄に触れてみて下さい。

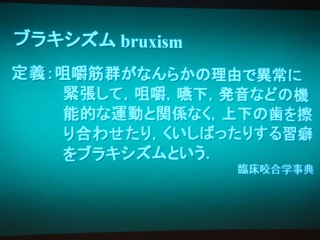

2月15日は総合歯科コースの11回目を行いました。

青木代表の「ブラキシズムを考慮した歯科治療」から始まり、受講生である太田先生の症例経過報告、私の「インプラントと咬合 2」と続きました。

太田先生は初めてのケースにも関わらず、丁寧な仕事で、予定通りに見事に進めていらっしゃいました。

いよいよ次回はセミナーの総まとめです。

沢山の症例相談、報告をお待ちしています。

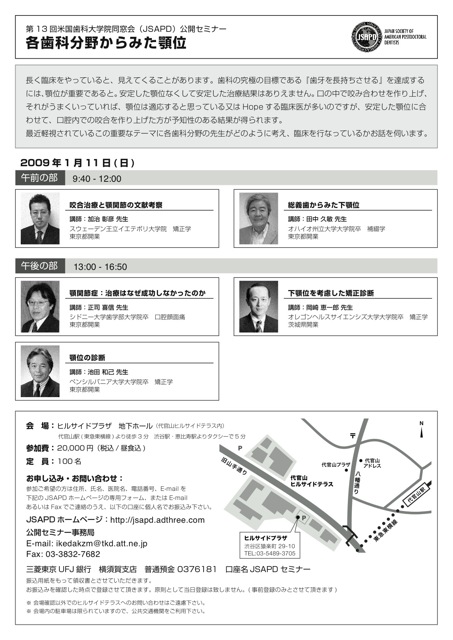

1月11日は米国歯科大学院同窓会(JSAPD)公開セミナーに参加してきました。

「各歯科分野からみた顎位」と題し、矯正、補綴、口腔顔面痛、各専門家からのプレゼンテーションがありました。

イエテボリ大学矯正科ではフェイスボウを全く使わない、という驚きの事実や、

顎関節障害と咬合の関係について文献での検証についてなど。

また総義歯では有歯顎の時よりも筋肉位の重要性が説かれ、

池田先生のCTによる顎関節の位置、形態の長期経過観察には幾つかのヒントを頂きました。

何を基準にしているのかがあやふやな歯科治療が蔓延している中で、

アプローチの仕方こそ違えど、顎位を真剣に考える姿勢は大変参考になりました。

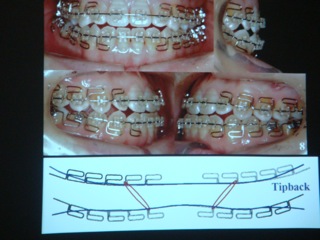

11月16日は総合歯科コースの8回目を行いました。

矯正治療の考え方、ベンディングの分かり難い点をより詳細に復習していきました。

霜田先生のケースプレゼンテーションは、微に入り細に入ったもので、今までに無いなかなか画期的なものでした。

カテゴリー: かみ合わせ, 教育, 歯科医療, 矯正 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

タグ: かみあわせ, 矯正, 総合診断, 顎関節

Twitter

|

![]()

10月19日はベーシックコース7回目を行いました。

様々な不正咬合とその原因、治療についての講義でした。

私は1級叢生〜オープンバイトのケースについて、成り立ちから治療の流れをお話ししました。

カテゴリー: かみ合わせ, 教育, 歯科医療, 矯正 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

タグ: かみあわせ, 矯正, 総合診断

Twitter

|

![]()

9月23日はiAAID-ASIA 第一回認定セミナーを行いました。

我々は、勘や経験だけではない客観的な顎の機能検査や骨格の分析、噛み合わせの詳細な診査をしてから確定診断をします。

診断が明確であってこそ治療方針もぶれずにゴールに向かう事ができると考えています。

セミナーでは、必要な検査の一つである顎機能検査の標準化についての講義、何人かの先生に被験者になって頂き、CADIAX DIAGNOSTIC、CADIAX III、CADIAX COMPACT、WIN-JAWを使っての実習を行いました。

その後データ解析、解説を佐藤教授が行いました。

一見ハードルの高い検査に思われがちですが、こうした検査機器はあくまで器械であり、如何に使いこなし解析して行くかがポイントです。

是非実践して頂ければ幸いです。

カテゴリー: かみ合わせ, 教育, 歯科医療 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

タグ: CADIAX, かみあわせ, 矯正, 総合診断

Twitter

|

![]()

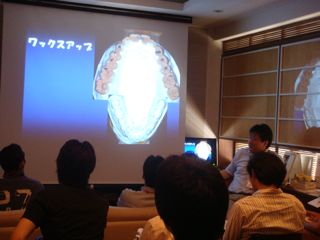

8月31日はベーシックコースの5回目を行いました。

現在までの疑問点と総括を青木代表と私が、そして長谷川DTのWAX-UPについて、霜田先生のシークエンシャルオクルージョンを応用した補綴ケース3例と盛りだくさんでした。

いよいよ次回からは矯正治療についてです。

複雑なマルチループを駆使してはいますが、治療アイデアは非常にシンプルで、早く確実に治すノウハウが満載です。

カテゴリー: かみ合わせ, 教育, 歯科医療, 矯正 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

タグ: かみあわせ

Twitter

|

![]()

7/24のGP'S勉強会ではメーカーの方にお越し頂き、矯正用インプラントのお話を聴く事が出来ました。

それに先立ち私のケースをご覧頂き、多くの疑問点を解決する事が出来ました。

大変有意義な勉強会でした。

7月6日は総合歯科セミナーの4回目でした。

今までのセミナー内容での知識の整理と確認を行いました。

私はBRUX CHECKERについてお話ししました。

総合診断には不可欠な、かつ直ぐにでも臨床に取り入れる事が出来る診断法です。

まずはとにかく行ってみて診断の目を養って下さい。